Seminario

El grafismo y su relación con lo incosnciente

Su interés en la práctica psicoanalítica con niños

Seminario

El grafismo y su

relación con lo incosnciente

Su interés

en la práctica psicoanalítica con niños

wwww.edupsi.com/grafismo

grafismo@edupsi.com

Organizado por Fort-Da

Coordinado

por :

Diego Soubiate

Clase 15

![]()

Transferir clase en archivo

.doc de Word para Windows

Dibujos:

¿Un gráfico de la pulsión?

Diego

Soubiate

diegosoubiate@fort-da.org

Esta es la última entrega del seminario. Retomaremos aquí algunas de las ideas esbozadas en la primera clase para profundizarlas y así conceptualizar este instrumento de trabajo tan frecuente en su uso como escaso en la bibliografía psicoanalítica.

Como dijimos anteriormente, los dibujos o gráficos de los niños, a veces suelen ser tomados como cosas sin importancia. El psicoanálisis freudiano, se caracteriza por posar la lupa, justamente, sobre las cosas aparentemente nimias (equívocos, torpezas, olvidos, confusiones, sinsentidos). Freud lee allí el efecto de la represión, y halla explicación para estas "lagunas del recuerdo" en los traumas psíquicos, que más adelante ubicará en torno a las consecuencias o cicatrices del complejo de Edipo. Si reclamamos el estatuto de Formación del Inconsciente para el dibujo, deberemos entonces pensar al dibujo como una transacción posible entre las secuelas del complejo de Edipo y de la represión.

Si le prestamos atención a los dibujos de cada uno de nuestros pequeños pacientes, nos daremos cuenta que difieren notoriamente entre sí, es decir son representativos de cada niño. Primera pregunta: ¿Podemos otorgar al dibujo el estatuto de representante? En tal caso, ¿Representante de qué? Una respuesta presurosa podría ser que es representante del sujeto que lo ha dibujado. Nos es preciso entonces determinar qué entendemos por sujeto (forma de nomenclar al humano que no podemos atribuir en su origen a Freud ni podemos hallar siquiera en el Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis). Podemos, empero, tomarnos la licencia de utilizar la expresión sujeto del inconsciente, aunque yo preferiría decir sujeto al inconsciente, entendiendo por ello a un humano sujetado por los efectos de su inconsciente, atrapado en los conflictos determinados por sus fantasías inconscientes; es decir, cómo un sujeto debe arreglárselas para hacer frente a las escenas que representan en lo psíquico a la pulsión. Es en este sentido que un primer trazo a delinear sería argumentar que los dibujos representan algo de la relación que ese sujeto tiene con su inconsciente. ¿Es lícito pensar al dibujo como el representante representativo (vorstellungrepräesentanz)? 1. Si así fuese, un dibujo sería la representación gráfica bidimensional y tangible de la delegación que representa en lo psíquico ese concepto límite entre el cuerpo y la mente que es la pulsión 2.

Seguir este razonamiento nos confronta a la idea de fantasías inconscientes, o de fantasma en términos lacanianos. Fantasma que se halla representado en la fórmula $<>a , y que consta de tres elementos: El sujeto barrado ( $ ), dividido entre los significantes que lo constituyen, el rombito llamado losange ( <> ) que atañe a la alienación-separación, tanto como a la implicación recíproca entre la división del sujeto y el resto (el tercer elemento: El objeto a ( a )). Me permitiré una lectura personal de dicho matema para decir que por $<>a , yo entiendo la relación posible de un sujeto con el objeto de la pulsión, o en otros términos, es el intento personal de elaborar la fuerza de la pulsión y el disfraz con que ese trabajo se recubre 3.

Ahora que hemos pensado algo con relación al dibujo como representante, podemos esbozar otra cuestión: ¿Cómo entender, cómo leer eso que el dibujo representa del niño que lo ha dibujado? ¿Qué quiere decir ello? . Ello, ¿Quiere ser dicho (o dibujado), o es captado en la lectura que un analista hace de un fenómeno determinado?

Partamos de una premisa: Todo ser humano, sea cual fuere su padecimiento, quiere hablar a otro. Si ese otro es una persona dispuesta a escuchar todo cuanto se le quiera contar; si ese otro no juzga, sino que escucha atentamente; y si ese otro no intenta imponer sus propias intenciones como un ideal al cual identificarse, podemos pensar que están las condiciones dadas para que una situación analítica se instale en una relación asimétrica entre dos que llamaremos transferencia. En transferencia, un sujeto que sufre desea comunicar a otro que ejerce la función de analista, su padecer. Dentro de esa relación transferencial, todo lo que un sujeto dice, está determinado por sus complejos inconscientes. Freud llamaba a esto determinación psíquica, y creía ciegamente en ello. Ahora bien, frente a un niño que se expresa, pongámosle, con un dibujo, y suponiéndole al dibujo determinación psíquica y todos los atributos detallados anteriormente, en tanto formación del inconsciente, surgen dos cuestiones:

1º ¿Cómo entrar en contacto con lo que el niño "dice" de él en su dibujo?

2º ¿Cómo encontrar una palabra que alivie?

Para la primer cuestión, propongo servirnos del modelo pulsional freudiano y del concepto propuesto por Françoise Dolto de Imagen Inconsciente del Cuerpo 4 (al cual nominaremos de aquí en más como IIC)

La IIC, no es la idea del cuerpo como una imagen o una superficie imaginaria. Tampoco es el esquema corporal. Es un lenguaje de sensaciones vividas hasta los 3 años, aproximadamente. Es un código, es la representación psíquica y las más primitivas sensaciones corporales de un niño en la relación con su madre antes de la palabra y el encuentro con el espejo. A partir de los 3 años, aproximadamente, la IIC se reprime, prevaleciendo la imagen especular (digamos que lo visual suprime a lo sensual) pero sigue activa manifestándose en gestos posturas, miradas, en la voz y fundamentalmente, en la relación del sujeto con el otro. Nunca son conscientes, expresándose solamente de manera deformada. Podríamos decir que la IIC es la imagen de las emociones. Es una tensión entre dos cuerpos (el del niño y la madre); más precisamente es el ritmo de esa tensión que queda inscripto en el psiquismo, la vibración cadenciada del intercambio erógeno de dos presencias, la huella de las pulsaciones rítmicas de la tensión emocional, es decir, el ritmo de la interacción corporal. Para Dolto, la IIC es el inconsciente, es la memoria de la sensación.

La IIC está integrada por tres tipos de imágenes inconscientes, y cada una de ellas se corresponde con una sensación corporal 5. Ellas son:

Imagen de base: Basada en las sensaciones de que el cuerpo es una masa densa y estable, que se apoya en un suelo sólido que lo contiene y le sirve, de alguna manera, como refugio. Esto implica que su ser y su cuerpo son una misma cosa y por lo tanto da la sensación de existir en una continuidad témporo-espacial.

Imagen funcional: Basada en las sensaciones de que el cuerpo es una masa tónica atravesada por flujos, con una actividad febril y activa que busca objetos que satisfagan las necesidades.

Imagen erógena: Basada en las sensaciones de que el cuerpo queda reducido a puntos de extrema tensión erógena, es decir, un cuerpo organizado en torno a orificios que dan satisfacción a su libido a medida que ella se va organizando conjuntamente con el psiquismo.

En niños neuróticos vamos a ver perturbaciones sobre todo de la imagen erógena, sobre todo como fallas en lo que Dolto llama las castraciones simbolígenas, es decir en la dificultad para prohibir un objeto de satisfacción pulsional pregenital, que posibilite a partir de dicha prohibición, el pasaje a otra etapa, a otra zona erógena y a otro objeto de satisfacción. A esto llamamos trabajo psíquico, rescatando el concepto freudiano de la elaboración o perlaboración.

En niños psicóticos o con una estructuración deficiente de su narcisismo, veremos ya alteraciones de las imágenes funcional y de base 6.

Mi hipótesis es que el dibujo es una graficación en un espacio bidimensional y tangible del momento de trabajo psíquico en que la IIC se halla. Podríamos decir que es una fotografía instantánea (o mejor una radiografía) de un momento en la estructuración en movimiento de un sujeto. Nos permite observar en qué trabajo psíquico está el niño que lo dibujó y además nos sirve de útil herramienta, vía las intervenciones del analista, para que ese trabajo complicado, demorado, estancado o fallido, se pueda modificar y la evolución psíquica pueda seguir su curso. Si esto fuese así podríamos argumentar que los dibujos son los fantasmas representados figuralmente desde los que se pueden descifrar la estructuración del inconsciente (Las IIC), e incluso suponer que las instancias freudianas posteriores a la represión primaria (YO, ELLO y SUPERYO) y las relaciones complejas entre ellas, serían localizables en cualquier dibujo. El método para descifrar ello es análogo al recomendado por Freud en "La interpretación de los sueños": La libre asociación del paciente sobre cada uno de los componentes del dibujo que se presentan como un todo integrado inicialmente. Es por ello que el psicoanálisis tiene este nombre: el proceso de análisis implica descomponer un compuesto en sus elementos integrantes. Creo que es necesario aclarar, no obstante que ese trabajo de análisis, es en función de una posterior síntesis psíquica, en el sentido de establecer ligaduras que integren lo reprimido al intercambio asociativo, quedando a disposición del pre-consciente.

Pasemos entonces a la segunda cuestión, que en definitiva es la cuestión de la cura.

El analista en atención flotante ( o como diría Nasio en "atención dividida" 7) capta, en el gráfico hecho por su pequeño paciente, la (o las) fantasía(s) inconsciente(s) 8 del mismo. Lo hace gracias a su posición en la escucha, la cual depende de su formación teórica, su experiencia clínica y su análisis personal que le permite utilizar su propio inconsciente como instrumento de captación. ¿Con qué capta el analista esas fantasías? Con su propio inconsciente, como instrumento perceptual, al cual podemos denominar inconsciente instrumental. ¿Cómo distinguir entre una fantasía percibida con el inconsciente instrumental y una fantasía inconsciente de la propia subjetividad del analista? Nasio dice 9 que la primera irrumpe y se impone espontáneamente, mientras que la segunda está sujeta al razonamiento y atravesada por las leyes del proceso secundario. Cabe aclarar que esa percepción, no es al modo de una imagen nítida, sino más bien se parece a la percepción que un jugador de ajedrez puede tener de la partida, en tanto un juego de fuerzas en conflicto, de vectores diagonales, verticales, horizontales, que están en un delicado estado de tensión en permanente movimiento.

En segundo lugar, lo que confirma que una fantasía inconsciente del pacientito ha sido captada correctamente por el inconsciente instrumental del analista, es lo que el niño hace o dice luego de la interpretación. Por ejemplo si el niño continúa con una asociación relacionada con la interpretación o si cambia su postura corporal, o si pasa del lenguaje metafórico e impersonal del jugar o el dibujar a la autorreferenciación o el reconocimiento de un problema, podemos decir que la intervención fue adecuada.

Si la intervención es adecuada, el pequeño paciente podrá hacer una auto percepción de las fantasías inconscientes reprimidas (y por ello patógenas), en las que se satisfacen y expresan las tensiones pulsionales y a las cuales su psiquismo está intentando dar respuesta. El analista, entonces es el intermediario entre el niño sujetado a esos fantasmas y el niño real al cual se le habla (más adelante trataremos el tema del modo en que se le habla). Es decir, si se me permite expresarlo de esta manera, que le comunica al niño consciente lo que comprendió del niño inconsciente. Una vez que el analista interviene comunicando una fantasía y el niño se apropia de ella, reconociéndola como propia, en ese momento no hay una división entre el inconsciente del analista y el del pacientito, sino que hay un inconsciente único, propio del análisis en el sentido de espacio transicional conceptualizado por Winnicott. Ese inconsciente no es de ninguno y a la vez es de los dos. La auto percepción de la fantasía inconsciente del pequeño sufriente (que a la sazón puede ser referida a él mismo, a uno de sus padres o a su entorno familiar), produce un alivio pues reemplaza a la represión, liberando así grandes magnitudes de energía que quedan a disponibilidad de ese sujeto para usos más apropiados para el YO.

En relación al modo, podemos ubicar dos grandes formas diferentes de intervención con los niños:

Una a la que llamaremos, arbitrariamente, desde dentro del dibujo; y otra a la que llamaremos desde fuera del dibujo 10.

A la primera podemos ubicarla en torno a las interpretaciones o cualquier otro tipo de intervenciones que no utilizan la vía de la traducción al lenguaje verbal de lo expresado en los gráficos. Son intervenciones en donde el analista se expresa dirigiéndose al dibujo o a uno de los personajes del mismo, sin hacer alusión directa a la relación que pueda haber entre la situación graficada y la situación real emocional o familiar de ese niño.

De las segundas podemos encontrar buenos ejemplos en la clínica kleiniana. Son aquellas intervenciones en donde se aspira a comunicarle al paciente una traducción directa de lo que el analista ha captado como fantasía inconsciente.

El problema que tiene el segundo tipo (que en algunos casos su uso es válido y justificado) es que choca de manera brusca y frontal con los mecanismos defensivos del paciente, mientras que las intervenciones del primer tipo consiguen una aproximación más directa (aunque en apariencia resulten más indirectas o vagas) a la auto percepción de sus propias fantasías por parte del niño, respetando un poco más, de alguna manera, el espíritu de la asociación libre freudiana.

Quisiera graficar estos conceptos con algunos fragmentos de análisis con pacientitos que han dibujado en el consultorio y en el Hospital.

Algunos recortes clínicos

Caso 1

Máximo tiene 10 años. Le cuesta concentrarse en el colegio y su rendimiento escolar ha empeorado notoriamente. Sus padres están separados, pero viven bajo el mismo techo. Su padre está sin trabajo, se ha endeudado, tienen la casa embargada. Para la madre, el padre aparece como una figura desvalorizada e impotente lo que la lleva a "aferrarse" a su hijo.

Nos encontramos en presencia de un chico que por su edad debería estar en el trabajo psíquico típico de la latencia: la represión recubre el embate pulsional a favor del avance y consolidación del proceso secundario; además que el niño se encuentra en pleno proceso de desfamiliarización y exogamia. En principio podríamos suponer que Máximo tiene problemas familiares de sobra para hallarse distraído, pero su dibujo nos revela más aún: Muestra a un forzudo borroneado sobre el que se ha dibujado un forzudo más pequeño levantando una pesa, al que si observamos en detalle parece un escuálido niño con un traje de musculoso colgando de la pesa, como suspendido en el aire. El pecho de esa figura semeja una cara vacía e inexpresiva, con un gesto típico de la angustia, con sus tetillas como ojos con cuencas vacías. En un costado, un niño con cara mezcla de angustiado y constreñido tiene un traje de baño que lo ciñe y aprieta a la altura de los genitales. Este niño descansa a la sombra de una sombrilla con forma de pecho femenino.

Este dibujo nos muestra una radiografía del conflicto interno de este chico: cómo ser un varón con un padre así y una madre desvalorizante. Pero el preguntarse por su masculinidad lo lleva a ocuparse de un tema que debería estar lo suficientemente reprimido como para poder estudiar y hacer amigos. Máximo debe sentir que debe ser "fuerte" ¿Podrá? ¿Es su función?

Dibujo Máximo

Caso 2

Mauro tiene 11 años. Su madre consulta porque está agresivo con ella y anda mal en el colegio. Está separada del padre, quien ha tenido en su pasado severos problemas de adicciones. Ahora se halla rehabilitado y tiene una nueva pareja con quien espera un hermanito. La madre vive sola alternando grandes angustias con estallidos de ira y violencia de los cuales Mauro es víctima. Además está sin trabajo. Esto acentúa las diferencias entre la casa materna y paterna. Mauro vive como dos realidades: En una casa reina un ambiente familiar y económicamente estable, aunque es una fuente inagotable de celos. En la otra casa, signada por las privaciones económicas se topa con la ansiedad y la furia materna, a la vez que goza de los privilegios y de los perjuicios de ser "el único", ya que su madre se aferra a él como única fuente de alegría y esperanza.

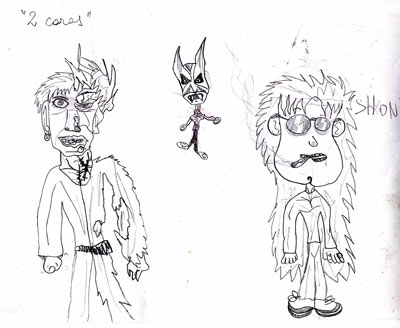

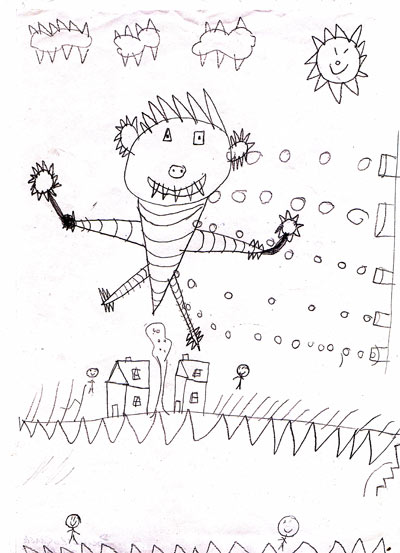

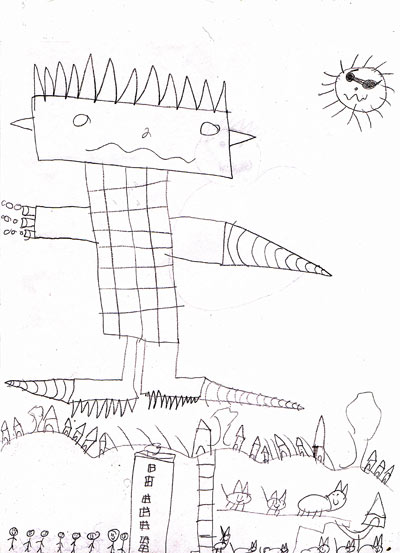

En la consulta se presenta como un chico afectuoso, sensible, inteligente, sensato y por sobre todo, comprensivo. El "entiende" tanto a la mamá como al papá. Siempre parece estar calmo y de buen humor. Reboza de sentido común. Se describe como exitoso en el terreno de la amistad, las chicas, los deportes y las artes. Pareciera un chico feliz y conforme consigo mismo. Pero un perfume a falsedad delata sutilmente esa fachada. Sus dibujos revelan su verdadero ser interior: Lleno de dudas y miedos, ambigüedades y furia, la que aparece en los estallidos en casa de cualquiera de sus padres. En sus gráficos siempre hay dos escenas: Un personaje de animé forzudo contrasta con un mamarracho insignificante que intenta pelear con un monigote diminuto (Dibujo 1). Un monstruo amenazador se contrapone a un ser aterrado que se hace pis encima (Dibujo 2). Un ser andrógino, mitad monstruo lleno de cicatrices mitad humano de género indefinido llamado "2caras" está junto a "Shon", una especie de adolescente "cool", en el cual el hoyuelo de su mentón se repite en la forma de la mano derecha de "2caras" (Dibujo 3). Una colorida escena romántica entre dos jóvenes está rodeada de unos seres malvados y burlones en blanco y negro que parecen acechar el idilio (Dibujo 4).

Mauro, Dibujo 1

Mauro, Dibujo 2

Mauro, Dibujo 3

Mauro, Dibujo 4

Caso 3

Guillermo tiene 7 años. Padece lo que Freud llamaría "Histeria de angustia" , es decir, el estadío previo a la fobia. No hay un objeto fobígeno específico, pero Guille vive con cotidianos ataques de angustia, fundamentalmente en el colegio: Guille teme separarse de sus padres, o que no lo pasen a buscar, que se "olviden" de él. La realidad muestra otra cosa: Una madre hiper-atenta a él, llena de ansiedades, que nunca se puede quedar tranquila ni siquiera cuando su hijo empieza a mejorar porque siempre está temiendo nuevos problemas. De un narcisismo de una fragilidad del cristal, reacciona a estos cimbronazos de su integridad yoica atacando con furia, como una "Leona". Está en una batalla eterna con la familia paterna pues se siente desvalorizada por ellos. El padre de Guille alterna momentos de conexión y desconexión. En los primeros puede estar sintonizado con las necesidades de su hijo. En los segundos, pareciera estar estupefacto, paralizado, anestesiado. No puede escuchar a nadie ni actuar.

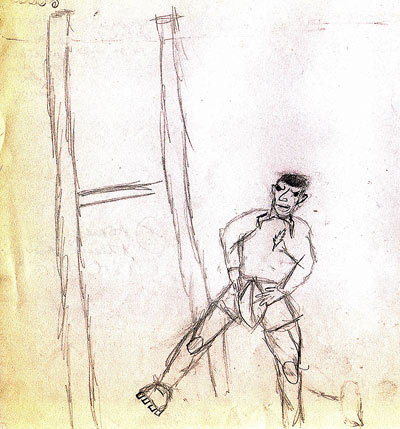

El Dibujo 1 muestra a un rugbier (deporte en el cual Guillermo se destaca y al cual ha jugado el padre) con recia cara de malo sosteniendo una pelota de Rugby a la altura de la entrepierna. Si se mira de otra manera pareciera estar abriéndose la bragueta y mostrando genitales femeninos. ¿Angustia de castración? ¿Graficación de la "potencia" paterna? Quizás ambos...

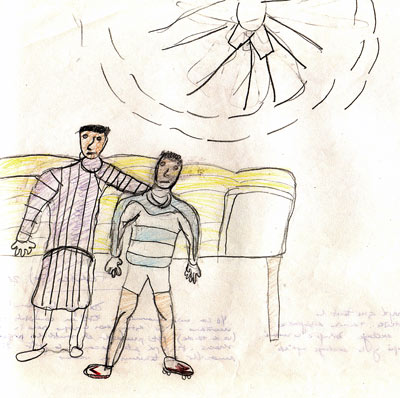

En el Dibujo 2 Guillermo intenta dibujar a la familia. Primero dibuja al papá, quien parece un niño triste. Luego lo borra y excluye a sus hermanos menores. Solo quedan él y la mamá. El papá no aparece, entonces porque "está sacando la foto". Dice: "Yo y mi mamá. Está en camisón porque es de mañana. Yo estoy con la ropa de ir al club (al cuál va de tarde). Hace calor y está prendido el ventilador".

Todo un Edipo... o un pequeño Hans

En el Dibujo 3 aparece un temible Tyranosaurio-Rex, rugiendo y mostrando su filosa dentadura de predador carnívoro. Obsérvese su mano con forma de tenaza apuntando a los genitales en clara alusión a la angustia de castración.

El Dibujo 4 nos termina de esclarecer el intento desesperado del niño por establecer una defensa eficaz frente a una madre imponente y a la angustia de castración; así como a la falla del padre como agente suficientemente prohibidor del incesto: Un león con las fauces abiertas. Las mismas encierran un a figura que semeja un glande. También puede verse la boca del león como una vagina dentada, rodeada de melena-vello púbico. Es altamente probable que este chico haya presenciado la escena primaria. Durante su tratamiento dibujará muchos leones con las mismas características. Su relato es más que elocuente: "Había una vez un león muy enojado, pero se calmó porque lo sacaron de la jaula pero se comió a muchos animales indefensos. Pero un día vio una casa y se quedó ahí, pero era una trampa y lo metieron en el zoológico". Asociaciones: "En el Zoológico de Cuttini un león sacó la cabeza por una reja y las garras y me asusté y salí corriendo con mi mamá. Se me salieron las zapatillas y me caí en el barro. La reja no me sale bien. En el Zoológico había dos leones peleándose. Había una reja que los separaba. Se peleaban porque estaban en celo por una leona. Muy bien no sé que es estar en celo. Mi mamá me lo explicó pero no me acuerdo. También había una mona con la cola roja y estaba en celo". Creo que esta imagen del león condensa los temores a la devoración materna por un lado y por otro a la castración, producto de las intensas sensaciones corporales que debe sentir el niño estando tan físicamente cercano a la madre. También se corresponde con la graficación de la escena primaria, así como con la necesidad de un padre o agente prohibidor lo suficientemente "fiera" como para disputar y ganar a su hembra en principio, para luego ejercer su función. Por cariñosos y bien intencionados que sean estos padres, sus propias historias no solamente no ayudan al niño a salir de este estado de angustia, sino que le reafirman sus peores fantasmas.

Guille, Dibujo 1

Guille, Dibujo 2

Guille, Dibujo 3

Guille, Dibujo 4

Caso 4

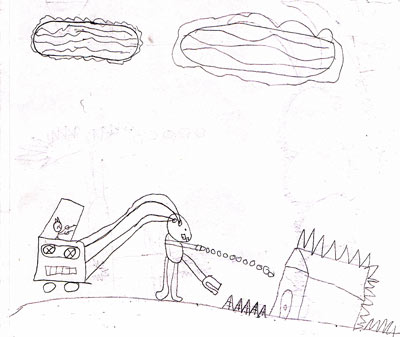

Ernesto tiene 13 años. Fue adoptado a los 7 meses de edad, luego de ser abandonado por su madre biológica. En aquel momento estaba internado en un hospital, canalizado, con vías puestas en su cabecita puesto que no era posible ubicar venitas sanas en otras partes del cuerpo. La internación fue por bajo peso, síndrome diarreico, bronqueolitis y lesiones en la piel. Cuando lo adoptan, hace kinesiología, psicopedagogía y estimulación temprana. Su padre adoptivo tiene episodios de violencia y alcoholismo. Su madre adoptiva tiene frente a Ernesto, una ambivalencia evidente dentro de la cual pasa del odio y la expulsión, a la culpa y la sobreprotección. Al ir creciendo, aparecen berrinches y trastornos de carácter y un retraso madurativo. Al momento de la consulta, Ernesto se accidenta seguido y tiene broncoespasmos a repetición. Se presenta como un muchachito tímido y apocado, aniñado, con razonamientos infantiles y una gran dificultad para aprender y para establecer vínculos con personas de su edad. Todo indicaría que nos enfrentamos a las secuelas de su abandono e internación bajo el modo de un retraso intelectual y emocional. Sin embargo sus dibujos, cual radiografía, nos muestran algo de su estado interior:

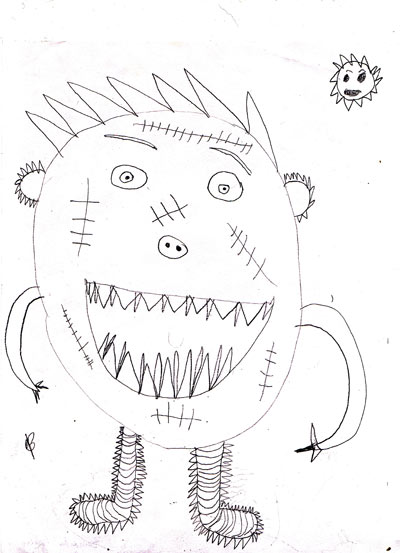

El dibujo 1 "Un monstruo", quizás sea un buen ejemplo de cómo se debe percibir a sí mismo, como un monstruo pinchudo, hirsuto y contrahecho, medio humano, lleno de cicatrices externas e internas. Domina la escena una enorme boca dientuda que podría indicar cuál es el lenguaje pulsional predominante y el temor a la devoración materna. Aunque veremos que con los siguientes dibujos, la hipótesis se amplía.

En los dibujos 2 y 3, al igual que en todos los dibujos de este período, se repiten la misma lógica: Una escena dividida en dos. Esto nos hace ya pensar, más que en el retorno de lo reprimido en la escisión como mecanismo defensivo predominante. En la parte superior, un monstruo que ataca y es atacado, intenta destruir todo. En la parte inferior los personajes humanos se refugian en un sótano. El Dibujo 2 ya nos indica algunos problemas: Los humanos flotando, dos casas idénticas separadas por un árbol, el sótano es dentado y luce como fauces a punto de cerrarse. El dibujo 3 muestra una cara de monstruo-robot, típica de dibujos de chicos con patologías no neuróticas con ojos vacíos y la boca con una expresión particular.

A esa altura del tratamiento y gracias a estos dibujos que "blanquean" su estado real de ánimo, Ernesto comienza a hablar de sus "broncas" relacionadas con la soledad, la desprotección y las secuelas que el abandono de su madre biológica generó; y las peleas y la falta de comprensión de sus padres adoptivos.

El Dibujo 4 quizás sea el más interesante: "Un monstruo y un señor que lo controla, que es su creador. Casas que se protegen del ataque del monstruo. El Sr. lo maneja con las maquinitas. Le inyecta como una sustancia con esas maquinitas. El Sr. le habla y la voz se le transforma en sustancia, la máquina no puede hacer que la voz pase directamente, la tienen que transformar en sustancia sí o sí". Aquí confirmamos lo comprometido del diagnóstico prospectivo: Las nubes, por su bizarría, podemos interpretarlas como fantasías psicóticas. Entendemos también por qué los monstruos siempre son también robots: alguien lo maneja, no son bestias furiosas que se mueven autónoma y caprichosamente. Que el diga que las voces se transforman es sustancia, nos da la pauta que Ernesto no tiene alucinaciones auditivas, pero posiblemente tenga mandatos impulsivos y locos que cumplir con sus berrinches y accidentes. Los tubos que van a la cabeza son una alusión directa a su internación, así como el ser manejado remite a la sensación de no haber tenido nunca el destino de su vida en sus manos y siempre depender drásticamente de las decisiones de terceros, lo cual indica, en la progresión de los dibujos, que éstos no solamente muestran el estado de cosas sino que son en sí mismos elaborativos.

Tiempo después de estas sesiones, los "accidentes" en los cuales se lastimaba severamente y los broncoespasmos desaparecieron, posiblemente debido a que estaban relacionados a una fuerte inhibición de la pulsión oral-destructiva. Al poder volcar a sus dibujos su deseo de destruir todo y morder todo, al poder hablar de sus broncas; la inhibición, y los trastornos físicos que ella ocasionaba, se tornaron innecesarios para la economía psíquica de Ernesto, aliviando su sufrimiento.

Ernesto, Dibujo 1

Ernesto, Dibujo 2

Ernesto, Dibujo 3

Ernesto, Dibujo 4

Algunas reflexiones finales

Espero que el recorrido por estas quince clases les haya sido de utilidad, sobre todo en el sentido de promover la curiosidad, la investigación, el aprendizaje. Es arduo intentar conceptualizar sobre temas sobre lo que hay dicho muy poco. Este ha sido el intento, al menos, en mis dos clases.

Creo que el recorrido hecho en la clase nº1 y el hecho en esta, nos habilitan lo suficiente como para reclama r para el dibujo, el estatuto (junto al juego), de formación del inconsciente. De ello se desprende la idea de tomar estas imágenes tangibles y bidimensionales como representantes representativos de la pulsión en el psiquismo, es decir la graficación de los fantasmas inconscientes vinculados a la sexualidad infantil y a la estructuración psíquica de quien los ha dibujado.

Otra cuestión importante que podemos deducir de ambas clases es que el dibujo, no únicamente es una "radiografía de un sujeto en estructuración", no solamente "muestra", sino que también entrelaza pulsionalmente. Quiero decir que el dibujo, en transferencia, ya es elaboración. Recordemos que el Yo es un efecto de las ligaduras y a más ligaduras, mayor capacidad para la elaboración psíquica, es decir un trabajo más eficaz para enfrentar el empuje continuo de la pulsión (pero percibido rítmicamente en la conciencia). Por lo tanto, la identidad es un modo del trabajo de la pulsión, en el sentido de que la pulsión busca encontrar la identidad del objeto, busca encontrar lo mismo, una escena en que la satisfacción pulsional pueda ser plena. Para ese trabajo de ligadura, con lo único que se cuenta es con la energía sexual.

.

Para que esto suceda, el paciente-dibujante debe ser capaz de construir, como Winnicott dice, una zona de juego. En la superposición de las zonas de juego del analista y del paciente, serán posibles los efectos elaborativos del dibujar. Si esta capacidad no está dada en el niño, es tarea del analista ayudarlo a constituir esa zona de juego donde poder ser y donde poder crear. Si el analista no es capaz de crear su propia zona de juego, tampoco podrá operar. No solamente de las tras bases del psicoanálisis vive el psicoanalista: Estudiar, supervisar y analizarse; también tiene que poder permitirse ser creativo para jugar y para jugarse.

DIEGO SOUBIATE

Diciembre de 2004

Notas

1 Tengamos en cuenta aquí, la diferencia entre el Inconsciente dinámico, es decir el inconsciente reprimido y el Ello, en el sentido económico, como reservorio de las pulsiones.

2 En el curso de estas clases abrimos frecuentemente interrogantes que, fieles a la lógica analítica del aprés-coûp, quedando en suspenso momentáneamente, se irán contestando entendiendo o ligando a otras ideas con el avance de la investigación

3 Me refiero a la escena compuesta por dos integrantes, generalmente uno activo y otro pasivo entre los cuales, como en toda escena, hay un conflicto intrínseco a esa relación.

4 Françoise Dolto "La imagen inconsciente del cuerpo" Barcelona, Paidós, 1986.

5 Nótese la similitud con la teoría freudiana, sobre todo en la ligazón ineludible con el cuerpo y las sensaciones

6 Véase los ejemplos 2 y 3 de la clase Nº1 de éste seminario.

7 Dividida entre una extrema concentración a la vez que debe conservarse abierto e inocente.

8 Entendiendo por ella lo ya dicho en relación al trabajo de estructuración psíquica en el que se encuentra ese niño, conceptualizable por medio de los términos de Imagen Inconsciente del cuerpo y el modelo pulsional freudiano.

9 Juan David Nasio "Cómo trabaja un psicoanalista."

10 Esquema que pueda aplicarse también al juego.

Bibliografía

Sigmund Freud:

- "La interpretación de los sueños"

- "El chiste y su relación con el inconsciente"

- "Cinco conferencias sobre psicoanálisis"

- "Lecciones introductorias al psicoanálisis"

- "Más allá del principio del placer"

- "La negación"

- "Tres ensayos para una teoría sexual"

- "Introducción al narcisismo"

- "Análisis de un caso de fobia de un niño de cinco años"

- "El yo y el ello", Madrid, Biblioteca Nueva, 1948

Françoise Dolto :

- "La imagen inconsciente del cuerpo", Barcelona, Paidós, 1986

- "Seminario de psicoanálisis de niños", México, Siglo XXI, 1996.

- "Textos inéditos", Bs.As. , Alianza Editorial, 1998.

- "La causa de los niños", Barcelona, Paidós, 1996.

- "El caso Dominique", México, Siglo XXI, 1973.

Jacques Lacan:

- "Seminario 4: Las relaciones de objeto"

- "Seminario 5: Las formaciones del inconsciente"

- "Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis"

- Escritos I: "El estadio del espejo como formador de la función del Yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", México, Siglo XXI, 1971.

Piera Aulagnier: "El aprendiz de historiador y el maestro brujo", Buenos Aires, Amorrortu, 1992.

Donald Winnicott:

- "El proceso de maduración en el niño", Barcelona, Editorial Laia, 1979.

- "Realidad y Juego", Barcelona, Gedisa, 1987.

- "Los bebés y sus madres", Buenos Aires, Paidós, 1991

- "Clínica psicoanalítica infantil", Buenos Aires, Lumen, 1993

Melanie Klein: "Contribuciones al psicoanálisis", En Obras Completas II, Buenos Aires, Paidos-Horme, 1987

Denis Vasse: "El ombligo y la voz" Buenos Aires, Amorrortu, 1977.

Juan David Nasio:

- "El magnífico niño del psicoanálisis", Barcelona, Gedisa, 1994.

- "Conferencias dictadas en Bs. As. en Agosto de 2001"

- "Cómo trabaja un psicoanalista", Buenos Aires, Paidós, 1996

Sami-Ali:

- "Cuerpo real-cuerpo imaginario", Buenos Aires, Paidós, 1979

- "El espacio imaginario", Buenos Aires, Amorrortu, 1976.

Maud Mannoni: "El niño retardado y su madre", Buenos Aires, Paidós, 1992. Buenos Aires, Piados, 1992

Marie-Cecile y Edmond Ortigues: "Cómo se decide una psicoterapia de niños ", Buenos Aires, Gedisa, 1987.

Yannick François: "Françoise Dolto", Bs.As. , Nueva Visión, 1992.

Marisa Rodulfo: "El niño del dibujo", Buenos Aires, Paidós, 1993.

Ricardo Rodulfo:

- "El niño y el significante", Buenos Aires, Paidos, 1993.

- "Estudios clínicos", Buenos Aires, Paidos, 1992.

Ricardo Rodulfo y Marisa Rodulfo: "Clínica psicoanalítica en niños y adolescentes", Lugar Editorial, Bs.As, 1986.

Diego Soubiate:

- "Momentos instituyentes en la cura psicoanalítica", en Fort-Da Nº5, Internet http://www.fort-da.org/fort-da5/momentos.htm

- "Algunas intervenciones posibles a partir del Juego del Garabato".(El garabato como herramienta significante) En el seminario de Clínica psicoanalítica con niños de Ariel Pernicone http://www.edupsi.com/psa-ninos.htm

- "Sobre un caso de indefinición sexual en la pubertad", en Fort-Da Nº7, Internet, http://www.fort-da.org/fort- da7/pubertad.htm